米原駅

駅について

| 所在地 | 滋賀県米原市米原 |

|---|---|

| 所属事業者 |

西日本旅客鉄道(JR西日本) 東海旅客鉄道(JR東海) 近江鉄道 |

| 駅構造/ホーム |

地上駅(橋上駅舎)/2面3線(新幹線)・3面6線(在来線) 地上駅/1面2線(近江鉄道線) |

| 乗降人員 (JR東海の降車客を 含まない) |

5,514人/日(2018年・JR西日本) 7,240人/日(2018年・JR東海) 1,069人/日(2015年・近江鉄道) |

| 開業 | 1889年(明治22年)7月1日 |

| 乗り入れ路線 | 4路線(東海道新幹線・東海道本線・北陸本線・近江鉄道本線) |

| 有人駅であるか | ○ |

| JR全線きっぷうりば (みどりの窓口)が 存在しているか |

○ |

クイックアクセスガイド

駅の概要

米原駅(まいばらえき)は、滋賀県米原市米原にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)・東海旅客鉄道(JR東海)・近江鉄道の駅となっています。

JR東海に所属する東海道新幹線と、JR西日本およびJR東海に所属する東海道本線、JR西日本に所属する北陸本線、近江鉄道の本線が乗り入れている駅で、北陸本線と近江鉄道本線は当駅が起点となっています。なお、東海道本線と北陸本線はJR貨物の第二種鉄道事業路線にもなっています。滋賀県内で唯一の新幹線停車駅となっています。

JR在来線における当駅の所属線は東海道本線となっています。東海道新幹線・東海道本線・北陸本線は、1987年(昭和62年)3月31日まではすべて日本国有鉄道(国鉄)の路線でしたが、同年4月1日の国鉄分割民営化によってJR東海とJR西日本に分割されました。当駅がJR西日本とJR東海の会社境界駅となり、東海道本線は当駅より大垣・名古屋方面がJR東海、草津・京都方面がJR西日本の管轄となりました。当駅はJR西日本とJR東海の共同使用駅であり、在来線構内はJR西日本、新幹線構内はJR東海の管轄となっています。またJR西日本の東海道本線の当駅~京都間と北陸本線の当駅~長浜間には合わせて「琵琶湖線」の愛称が設定され、一体化した運転系統となっており、大阪方面から来る列車は北陸本線敦賀駅まで乗り入れています。また、名古屋方面から来る列車は当駅で折り返し大垣・名古屋方面に向かいます。かつては米原を経由してJR西日本またはJR東海管内に直通する普通列車が設定されていましたが、2021年現在は特急(しらさぎ、ひだ、サンライズ瀬戸・出雲)のみとなっています。

米原駅周辺には鉄道関連の施設が多く設けられ、多くの鉄道従事者が駅周辺に在住したため「鉄道の町」として栄えました。東海道本線における名古屋と京都の中間拠点でもあり、機関区や客貨車の基地、貨物操車場が配備されました。輸送改善の度に構内が拡張され、配線が変更されてきました。電化に伴って電気機関車の基地が置かれ、電気機関車と蒸気機関車の中継基地の役割も果たしました。現在は機関車交換基地としての役割を失っている一方で、東海道新幹線と北陸本線(特急しらさぎ)との接続で重要な駅となっています。

乗り場について

新幹線(番線表記)

11:新大阪・博多方面(下り)

12・13:名古屋・東京方面(上り)

在来線(のりば表記)

2・3:東海道本線彦根・草津・京都方面(下り)

5・6:北陸本線長浜・敦賀方面(下り)

7・8:東海道本線大垣・岐阜・名古屋方面(上り、北陸本線の列車の一部も使用)

近江鉄道線(番線表記)

1・2:彦根・多賀大社前・八日市・近江八幡・貴生川方面

接近メロディについて

在来線:不明(西武秩父駅で使用されていたものの音質を見直したもの)

停車種別(新幹線)

| こだま | ひかり | のぞみ |

| ○ | △ | | |

停車種別(在来線)

東海道本線(米原駅以西)

| 普通 | 快速 | 新快速 | 特急 |

| ○ | ○ | ○ | ▽ |

東海道本線(米原駅以東)

| 普通 | 区間快速 | 快速 | 新快速 | 特別快速 | ホームライナー | 特急 |

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ▽ |

北陸本線

| 普通 | 快速 | 新快速 | 特急 |

| ○ | - | ○ | ○ |

※記号の凡例 ○:停車、△:一部停車、▽:一部通過、|:通過、-:設定なし

駅の時刻表

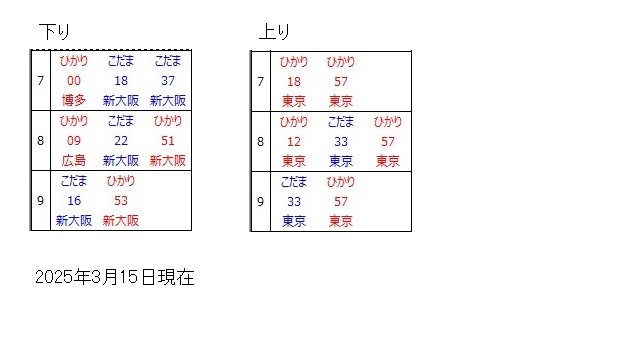

新幹線(最多本数時間帯)

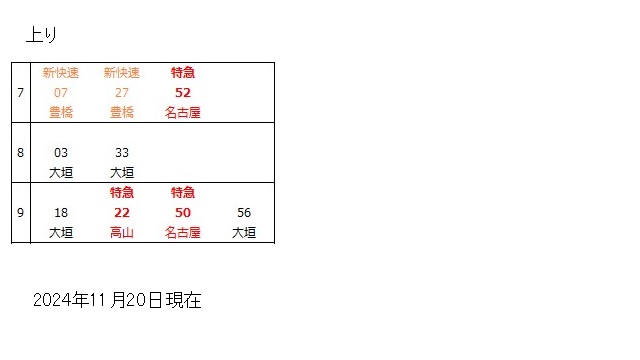

東海道本線(最多本数時間帯)

駅の歴史

| 1889年7月1日 | 官設鉄道の関ケ原~当駅~馬場(現在の膳所駅)間および当駅~長浜間の開通と同時に開業。一般駅。 |

|---|---|

| 1895年4月1日 | 線路名称制定。東海道線(1909年10月12日に東海道本線に改称)の所属となる。 |

| 1902年11月1日 | 当駅から長浜方面への東海道線支線が北陸線(1909年10月12日に北陸本線に改称)に編入。 |

| 1931年7月4日 | 近江鉄道の駅が開業。 |

| 1931年11月 | 彦根~当駅~長浜間の区間列車が設定され、これが国鉄初の気動車列車となった。 |

| 1954年2月 | 構内改良工事に着手。 |

| 1955年4月 | 操車場の使用を開始。 |

| 1955年7月25日 | 稲沢~当駅間の電化が完成し、電気機関車基地が開設された。 |

| 1956年11月19日 | 当駅~京都間の電化が完成し、東海道本線全線が電化された。 |

| 1957年10月1日 | 田村~敦賀間の電化が完成し、E10形蒸気機関車による北陸本線列車継走が開始された。 |

| 1962年12月28日 | 当駅~田村間の電化が完成し、北陸本線列車継走の機関車がED30形交直流機関車に変更となった。 |

| 1964年10月1日 | 東海道新幹線の米原駅が開業。新幹線用ホーム2面3線を新設。 |

| 1964年12月25日 | 北陸本線電車特急「雷鳥」「しらさぎ」の運転を開始。 |

| 1972年3月1日 | 貨物の取り扱いを廃止。 |

| 1972年10月2日 | 「ひかり」停車駅となる。 |

| 1975年3月10日 | 関西~北陸間の特急列車が湖西線経由に変更となり、米原駅からの北陸特急は名古屋駅発着の「しらさぎ」とこの日新設の米原駅始発の「加越」(2003年10月に「しらさぎ」に統合)となる。特急列車の米原駅始終着は初めてのこととなる。 |

| 1986年11月1日 | 荷物の取り扱いを廃止。 |

| 1987年3月1日 | 国鉄分割民営化を控え、名古屋鉄道管理局から大阪鉄道管理局に移管される。 |

| 1987年3月31日 | 貨物の取り扱いを再開(その後の貨物の取り扱いは現在まで無し)。 |

| 1987年4月1日 | 国鉄分割民営化により新幹線部分は東海旅客鉄道(JR東海)、在来線部分は西日本旅客鉄道(JR西日本)が継承。 |

| 1988年3月13日 | 路線愛称の制定により、東海道本線の京都~当駅間および北陸本線の当駅~長浜間で「琵琶湖線」の愛称を使用開始。 |

| 1989年3月11日 | 大阪・京都方面からの新快速の乗り入れを本格的に開始。 |

| 1991年9月14日 | 北陸本線田村~長浜間直流化。これにより当駅発着の一部の新快速を長浜駅へ延長。 |

| 1998年3月17日 | 新幹線乗換改札口に自動改札機を導入。 |

| 1998年9月1日 | 東口新駅舎の使用を開始。これに伴い、旧7・8番ホーム横に新1~4番線を敷設し、2・3番線の間にホームを設置、新下りホームとなる。旧1~5番ホームを廃止。旧7~10番ホームを5~8番に改称。在来線改札口に自動改札機を導入。 |

| 2003年11月1日 | JR西日本でICカード「ICOCA」の利用が可能となる。 |

| 2005年2月14日 | 平成の市町村合併により、所在地が米原市となる。 |

| 2006年10月1日 | JR京都・神戸線運行管理システムを導入。 |

| 2007年3月18日 | 在来線の駅自動放送を更新。 |

| 2007年6月8日 | 近江鉄道の駅舎とホームを現在の場所に移転(駅舎は仮駅舎)。 |

| 2008年2月9日 | 自由通路の暫定使用を開始(改札内のみ)。 |

| 2008年12月10日 | ホーム上の工事囲いのフェンスが貨物列車通過の風圧で飛散し、ホーム上の乗客2名とホーム誘導員1名が怪我をする事故が発生。 |

| 2009年3月7日 | 新幹線改札の移動、5~8番のりばの彦根寄りの階段の使用を開始し、新幹線の旧改札口と自由通路設置に伴い仮設された7・8番ホームの階段を廃止。 |

| 2009年3月21日 | 自由通路および在来線橋上駅舎の使用を開始。 |

| 2009年6月1日 | 新幹線橋上駅舎と改札口の使用を開始。これにより東西自由通路から直接新幹線改札を通ることができるようになった。 |

| 2009年7月1日 | 在来線ホームが全面禁煙となる。 |

| 2012年4月5日 | 近江鉄道の新駅舎が開業。 |

| 2015年3月12日 | 在来線に接近メロディを導入。 |

| 2017年7月下旬 | 西口上りエスカレーターの工事が開始。 |

| 2018年3月17日 | 在来線に駅ナンバリングを導入。 |

| 2021年3月13日 | JR東海のICカード「TOICA」のエリアに編入される。 |

駅周辺の概況

米原はかつて中山道と北国街道が分岐し、古くから交通の中継地となっています。米原は鉄道が開業して以来、鉄道の町として栄えてきましたが、貨物列車や人員などの合理化によってその性質が薄らぎました。

米原駅北方の岩脇(いおぎ)山に第二次世界大戦末期に掘削され未完成のまま放置された列車壕が残っています。また、米原駅に襲来した敵機を機銃掃射するために神尾山に高射砲陣地が配備されていましたが、現在は撤去されています。

西口側は東海道新幹線が開業して以降も一部の国鉄関係の施設を除いて水田が広がっていましたが、1967年(昭和43年)に鉄道をまたぐ米原高架橋(滋賀県道329号彦根米原線)が建設され、1970年(昭和45年)には米原町役場を移転して新しい市街地整備が進められました。その後、1972年(昭和47年)から米原駅西口を前提とした土地区画整理事業に着手し、国鉄米原駅西口設置期成同盟会の発足を経て1974年(昭和49年)3月に米原駅西口が設置されることが正式に決定しました。これに先立って1974年(昭和49年)1月23日に米原町によって米原駅西部土地区画整理事業の都市計画決定が行われ、1975年(昭和50年)3月に事業計画が決定しました。米原駅西口の起工式は1976年(昭和51年)10月15日に行われました。駅前完成は1978年(昭和53年)7月であり、面積は4500平方メートルとなっています。1979年(昭和54年)に米原駅西口が竣工し、3月2日から営業を開始しました。この土地区画整理事業は1982年(昭和57年)3月末に完成し、駅前広場のほか幅員28mの駅前道路である「米原西線」などの道路や公園などが整備されました。地区面積の約6割が第二種住居専用地域に指定され、駅前を中心に商業地域・近隣商業地域・住居地域が設けられました。完成後は農地が目立つ状態でしたが、次第に商業施設や金融機関、共同住宅の建設が行われるようになり、1986年(昭和61年)に平和堂米原店が、1988年(昭和63年)4月に滋賀県立文化産業交流会館が開業しました。この駅前には、にぎわいと交流を創出する目的で直径約30mの円形広場が整備されており、『米原駅西口円形広場「りのべ」ぷろじぇくと』として米原市がまいばら協働事業提案制度に基いて、この広場でイベントを実施しています。

一方の東口側は宿場町・港町として形成された入江村大字米原の集落に隣接して設置されたため、近江八幡駅などで見られた旧市街地の衰退は特にみられず、旧市街地を踏襲しつつ駅前集落が形成されていきました。線路や駅舎、ホームが新幹線側に整理・移設したことによって駅構内の一部が鉄道用地ではなくなりましたが、これらの土地の一部が鉄道総合技術研究所の風洞技術センターやヤンマーの中央研究所に転用されました。国鉄の民営化で機能停止になった貨物ヤード跡地は国鉄清算事業団の管理下になりましたが、こうした土地は事業団から譲渡された後は遊休地として実質放置されてきた経歴があります。その東口でも、2003年(平成15年)1月から土地区画整理事業に着手しました。その際に土壌から石炭ガラや環境基準を超える量の鉛などが発見され、はじめは除去に約78億円を要すると試算されましたが、調査を進め人体や環境に与える影響は小さく安価で処理できることが分かり、土地を売却した鉄道建設・運輸施設整備支援機構が米原市と滋賀県土地開発公社のそれぞれに対し1億7千万円ずつを支払うことで和解が成立しました。2008年(平成20年)にはプロポーサル方式で再開発に着手する事業者を募集するなどの働きがありましたが、リーマンショックの影響などで再開発が停滞しました。そこで、米原市が「米原駅東口周辺まちづくり事業」を進めており、市役所庁舎の移転や集客施設の設置などが検討されています。隈研吾がこのプロジェクトに参加しており、再開発のコンセプトは「現代の宿場町」として中山道と北国街道が分岐する米原宿をモチーフとする方針で進めています。

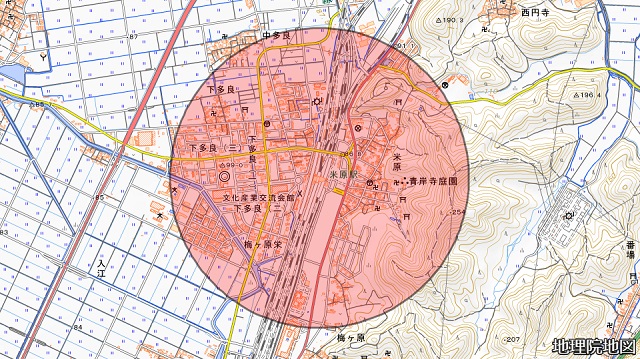

駅周辺の主な施設(地図の赤円の範囲内)

・米原市役所

・滋賀県米原警察署

・滋賀県運転免許センター米原分室

・滋賀県立文化産業交流会館

・米原市商工会

・滋賀県立米原高校

・公益財団法人鉄道総合技術研究所(JR総研)風洞技術センター

・日本ソフト開発本社

・青岸寺

駅周辺の交番数(地図の赤円の範囲内):1

駅周辺の郵便局数(地図の赤円の範囲内):2

当駅で見ることができる車両(定期列車のみ)

新幹線車両

特急・急行列車用車両(JR)

681系

683系

普通・快速列車用車両(JR)

521系

近江鉄道

800・820系

900形

100形

300形

当駅付近に停車するバス路線

一般路線・コミュニティバス

湖国バス:米原駅西口(木之本米原線/米原工業団地線)、米原駅(東口)(米原工業団地線)

次の駅

新幹線

| 米 原 まいばら Maibara |

||

| ぎふはしま Gifu-Hashima |

きょうと Kyoto |

|

在来線

| 米 原 まいばら Maibara | |||

| さめがい Samegai | ひこね Hikone | ||

| さかた Sakata | |||

(c)ニコニコ大百科のものを改変した上で、利用しています。

近江鉄道

フジテック前→